ベルリン日独センターは日独交流160周年を記念し、リレー❤︎エッセイ「Brückengängerinnen und Brückengänger 日独交流の懸け橋をわたる人・わたった人」をはじめました。このリレー❤︎エッセイでは、先人の『Brückenbauer 日独交流の架け橋を築いた人々』(ベルリン日独センター&日独協会発行、2005年)が培った日独友好関係をさらに発展させた人物、そして現在、日独交流に携わっている人物を取り上げます。著名な方々だけではなく一般の方々も取り上げていきますので、ご期待ください!なお、エッセイの執筆はベルリン日独センターの現職員や元職員だけでなく、ひろくベルリン日独センターと関わりのある方々にもお声がけしています。

ベルリン日独センターはパシャ副総裁を大変誇りに思うと同時に、改めて祝意を表します。

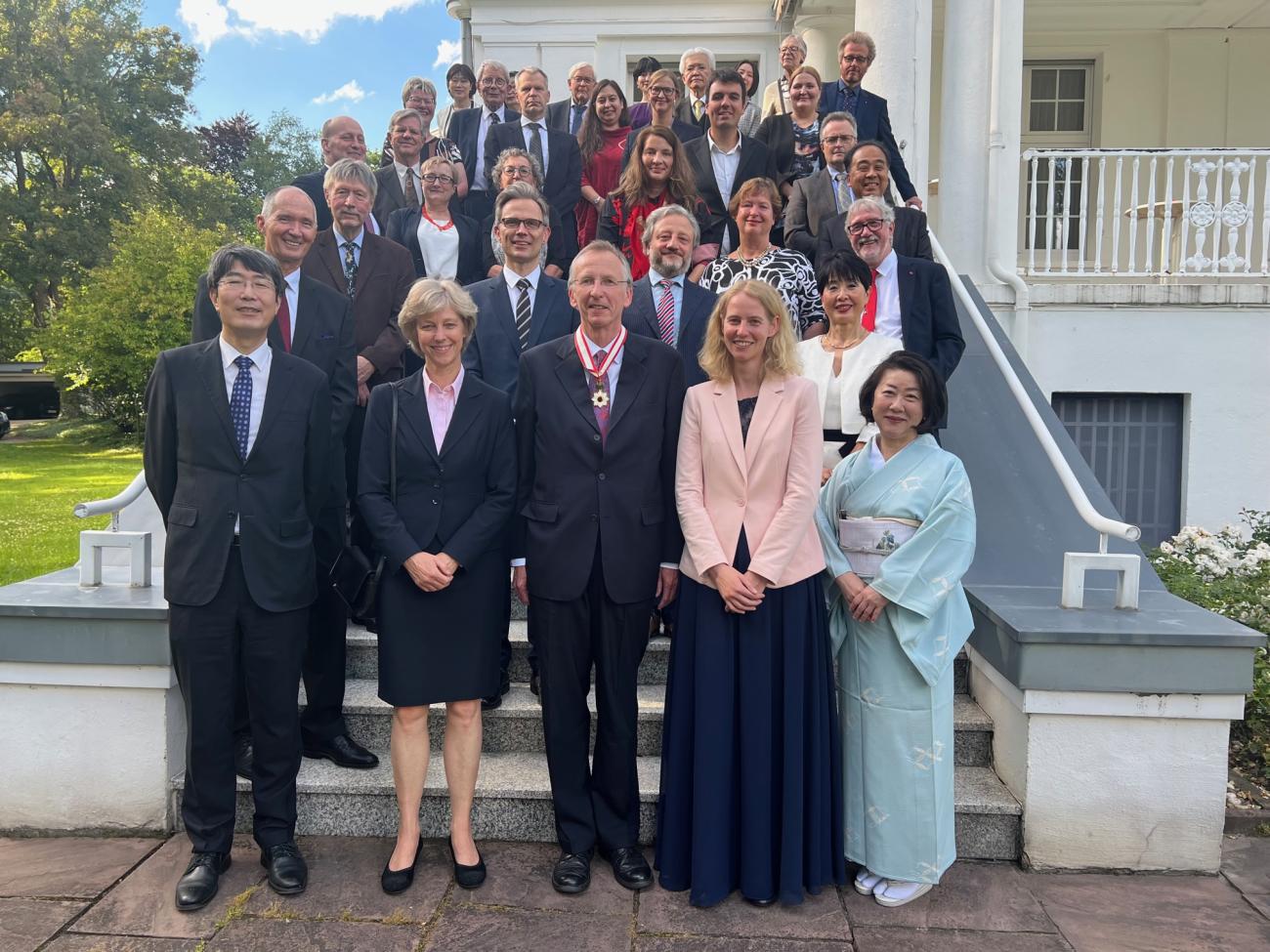

去る7月1日には岩間公典デュッセルドルフ日本総領事の公邸にて、叙勲伝達式が執り行なわれました。そこで、この機会にパシャ先生にインタビューし、ご自身のキャリアや若い人へ贈る言葉、ベルリン日独センターの展望などについてお話をうかがいました。

編集部:パシャ先生、旭日中綬章受章のお祝いを申し上げます。

また、今回はインタビューに応じてくださり、ありがとうございます。最初の質問ですが東アジア研究、特に日本研究に取り組まれるようになった経緯を教えてください。

パシャ:まず最初に、このような高い評価をいただいたことに対する感謝の意を述べさせてください。このような栄誉を受けるのに私が本当にふさわしいかどうか、まったく自信がありませんが、思いがけない栄誉だからこそ特に嬉しいものなのかもしれません。私の場合は、まさにそうでした。

では、ご質問への回答です。実は、日本の魅力に出会ったのは、まったくの偶然でした。計画性はゼロだったのです。でも、これは内緒にしておいてください。と言いますのも、今の若い人たちに対して「次のステップをよく考えるように」といつも説いているからです。私は経済学を専攻したのですが、早い時期に国際問題に関心を抱くようになりました。それは、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスに1年間留学したことにも強く影響されたのかもしれません。その後、フライブルク大学でディプロマ修士号を取得しましたが、その直前に、後に博士論文執筆時の指導教授となってくださった恩師のテオドア・ダムス先生(Prof. Dr. Theodor DAMS)から、日本留学の奨学金に興味がないか尋ねられました。もちろん興味はありましたとも!1980年代初頭、ドイツは日本ブームのような様相を呈していました。オットー・グラーフ=ラムスドルフ(Otto GRAF LAMBSDORFF、訳注:自由民主党の政治家で、1970年代後半から80年代にかけての経済大臣)をはじめとするリベラル派が「日本は素晴らしい模範国である」として推奨する反面、労働組合寄りの文献では日本の影の側面も指摘され、「シュピーゲル誌」(訳注:政府に対する辛口の論陣を張るニュース週間誌)は「日本人から学ぶ?断じて『ノー!』」と単刀直入のタイトルの記事を発表していました。ですから、私の対日関心はますます喚起されたのです。そして実際に日本を訪れ、一層感銘を受けました。それから私と日本との絆はどんどん強まり、やがて社会人としての私の人生を形成するようになったのです。

編集部:先生はデュースブルク・エッセン大学東アジア経済学教授として長年にわたり日独学術交流および相互理解にとりわけ尽力されてこられました。デュースブルク・エッセン大学東アジア研究所(IN-EAST)と「古典的な」日本学研究所にはどのような違いがあるのでしょうか。

パシャ:東アジア研究所(IN-EAST)は、ドイツ語圏における東アジア研究所の「第2世代」にあたり、もともと英米圏のいわゆる「エリア・スタディーズ」の枠組みにおいて生まれたものです。エリア・スタディーズでは政治・経済・社会問題のなかでも、現代に直接かかわる問題を中心に据えて研究します。そのためには、より広範な方法論的アプローチが必要で、政治学、経済学、社会学における現代的な量的・質的研究手法を用います。そのため、教授陣は大学直属の組織である東アジア研究所(IN-EAST)だけでなく、各学部にも同時に席を置いているのです。これを両立させるのは必ずしも簡単ではありません。同じことが学生にも該当します。学生には語学力だけでなく、学部固有の専門的な研究方法を使いこなす能力も期待されます。かなり厳しい注文ですが、その分労働市場における就職チャンスも大きくなります。

編集部:1990年代前半、先生はお仲間と一緒にKOPRA(Koordinationsstelle für Praktika e. V.、登記社団インターンシップのための調整所)を設立されました。これは、東アジア関連のインターンシップや求人情報を提供する非営利のオンラインプラットフォームです。そのアイデアが生まれた経緯と、この組織の意義について教えてください。KOPRAは現在も存在しているのでしょうか。

パシャ:KOPRAの誕生には何人かの人々が参加しています。中心人物は、当時ゲアリング保険東京支社に勤務していて、繰り返しドイツ人インターンを受け入れていたフェーリックス・トライブマン氏(Dr. Felix TREIBMANN)です。同社でインターンシップをした人のなかにはミヒャエル・ラーダッハ(Michael LADACH)やティム・ゴイドケ(Tim GOYDKE)など私の教え子もいました。ゴイドケはKOPRAという名称の命名者で、後に私の下で助手として働き、現在はブレーメン大学の日本経済学教授です。ちなみに、現在ベルリン日独センター事務総長であるユリア・ミュンヒ氏(Dr. Julia MÜNCH)も数年間KOPRAの第三者資金による大型事業のマネージングディレクターだったことがありました。

当時ドイツの教授陣には、学生のためのインターンシップの場を設けることが求められていました。東アジア研究所(IN-EAST)のような機関にとって、これは極めて重要な課題でしたが、非常に煩雑な業務を伴う業務で、学生と企業のマッチングが必ずしも理想的でないこともありました。そこで、インターンシップを希望する学生とインターンを必要とする企業を、いわばネット上のクリアリングオフィス(www.kopra.org)で一堂に会させるという当然の発想が生まれたのです。これは、何百、いやおそらく何千ものケースで成功し、いまなお機能していますが、現在コロナ禍のためにかなりの痛手を負っています。アフターコロナの労働市場にKOPRA構想をとのように適応させるべきか、場合によっては検討する必要性があります。このエキサイティングなプラットフォーム事業に積極的に参加したいという申し出は、いつでも大歓迎です。

編集部:社会人としての出発点に立つ若い人たちに全般的に勧めたいことはありますか。

パシャ:「今の若い人は、若かった頃の私よりももっと計画性をもつべき」とは自己批判も込めて冒頭でお話したとおりです。率直な話ですが、当時の私はパイオニア的存在でした。フライブルク大学の経済学部の学生で、姉妹校の名古屋大学で博士論文に取り組んだ最初の学生だったのです。ですから、あまり規制がなく自由に行動することが可能で、学問のかたわら色々なことを体験し楽しむことができました。そして、月に一度程度のペースで尊敬する先輩の城島国弘氏(訳注:昭和・平成期の経済学者、名古屋大学名誉教授、四日市大学初代学長)と小さな蕎麦屋で待ち合わせ、リラックスした雰囲気のなかで私の論文の進捗状況や先輩の関心事――もっぱらチロルやバーデン地方のワイン――について語り合ったものでした。

当時と異なり、現在若い人たちが置かれている環境は競争が激化している反面、大学での学業やスキルアップ研修の機会は格段に増えています。日本文化や東京のような国際的大都会で暮らしてみたいといった雲をつかむような漠然とした興味だけでは、安定したキャリアパスを手に入れることはできないでしょう。日本語力は必須、これは、たとえeラーニングプログラム等のさまざまな学習ツールが提供されるようになったにもかかわらず、未だにかなりの「重労働」なのです。さらに、学術的に整然と作業を進める意志と能力も必要です。最終的にはスタンス(姿勢)の問題なのです。つまり、「日本はこうであり、これ以外ではない」というスタンスでは駄目なのです(ちなみに、「ドイツはこうだ」というものもありません)。日本にはさまざまなニュアンスがあり、また部分的な回答だけのこともあれば、進行中のプロセスだったりもするものです。これは、外国との対応にもみられることで、常に一貫した全体像を得られるわけではありません。「あれもあれば、これもある」というのが真実なのです。面白い課題を発見し、それに取り組む姿勢、その際常に新しい課題に対してオープンである姿勢こそが強味であり、伸ばすべき力なのです。

編集部:先生は2015年にベルリン日独センター副総裁に就任されました。副総裁業務の魅力と、ベルリン日独センターの今後の展望をとのように捉えておられるかお聞かせください。

パシャ:ベルリン日独センターは、日独関係の接点で活動しています。この素晴らしい業務に取り組むベルリン日独センターの熱心なスタッフをサポートできることを、大変名誉に感じています。

日本とドイツは、「同じ価値を共有する共同体」と呼ばれることがよくありますが、私自身は、これは抽象的すぎて、少々恣意的と感じています。と言いますのも、現在私たちが直面している重大な国際的課題に鑑みれば、日独関係は極めて具体的な利益共同体だからです。つまり、日独ともに政治・経済の両方の枠組みにおいてオープンで自由な国際秩序を必要としており、そのために同盟内および同志国とともに主体的に努力する必要性があるのです。そのためには、これまで以上に接点やネットワークや協力が必要です。たとえば、経済面では、控えめに言ってもまだまだ関係強化の余地が大いにあります。世界第3位と第4位の経済大国間の通商交流が1パーセント、2パーセント、3パーセントというので満足することはできません。そのために、ベルリン日独センターは政治、文化、経済において行動を起こすことができるユニークな立場にあるのです。市民社会と協力しつつ、学術交流および青少年交流の分野においても然りです。ベルリン日独センターは事業戦略を再び鮮明にしたばかりです。会議系事業や文化イベントなどベルリン日独センター独自の事業だけでなく、他の機関やプレイヤーを取り込んで出会わせることで、従前以上に日独問題のプラットフォームとしてみずからを位置づけました。たとえば、日独両国の若者を非常に重要なターゲットグループと特定し、新しいアイデアや提案に対して常にオープンな姿勢を打ち出したのです。ベルリン日独センターの館内業務においては、事業形式や業務プロセスのデジタル化が大きな役割を果たしています。たとえば、紙媒体の機関紙「jdzb echo」をウェブログ「ECHO+」に置き換えたことです。本インタビューを通してこのブログに少しなりとも貢献できることを嬉しく思います。

訳:ベルリン日独センター