「ツーリズムを再考する」開催報告(2025年3月19日開催)

2025年4月3日

日本とドイツのツーリズムは、現在どのような課題に直面しているのでしょうか? また、持続可能な観光への取り組みとしてどのような成功例があるのでしょうか? こうしたテーマについて考察するため、国際交流基金と当センターはシンポジウム「ツーリズムを再考する―課題・トレンド・持続可能性を見据えた日独の視点」を共催しました。当該分野の有識者・実務家を両国からお迎えし、約 150 名のオンライン参加者及び来場者が日独同時通訳つきで講演やディスカッションに耳を傾けました。

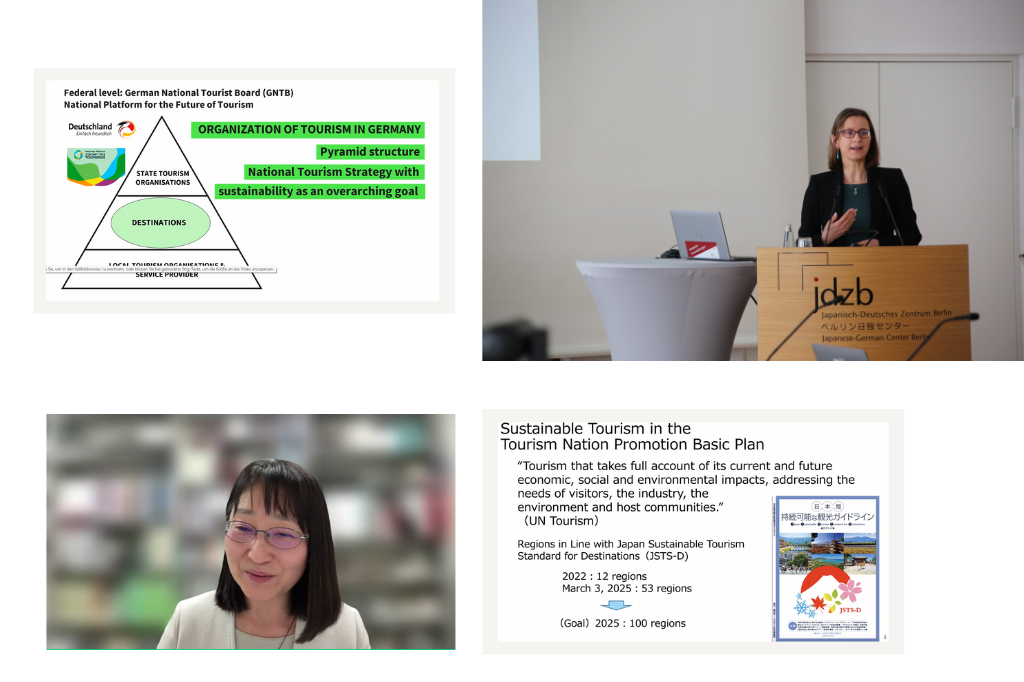

基調講演では、観光学者の矢ヶ崎紀子教授とアンナ・クライン教授が登壇。日本とドイツはいずれもコロナ禍を乗り越え、2024 年には過去最高の観光客数を記録しましたが、その一方で人手不足やオーバーツーリズムといった新たな課題が生じていると指摘しました。クライン教授は、一例としてデジタル技術を活用した「スマートホテル」 の導入が人手不足の解消につながる可能性を紹介し、矢ヶ崎教授は、日本政府が過疎化が進む地方の観光を推進することで、経済活性化と有名観光地の混雑緩和を図っていると説明しました。

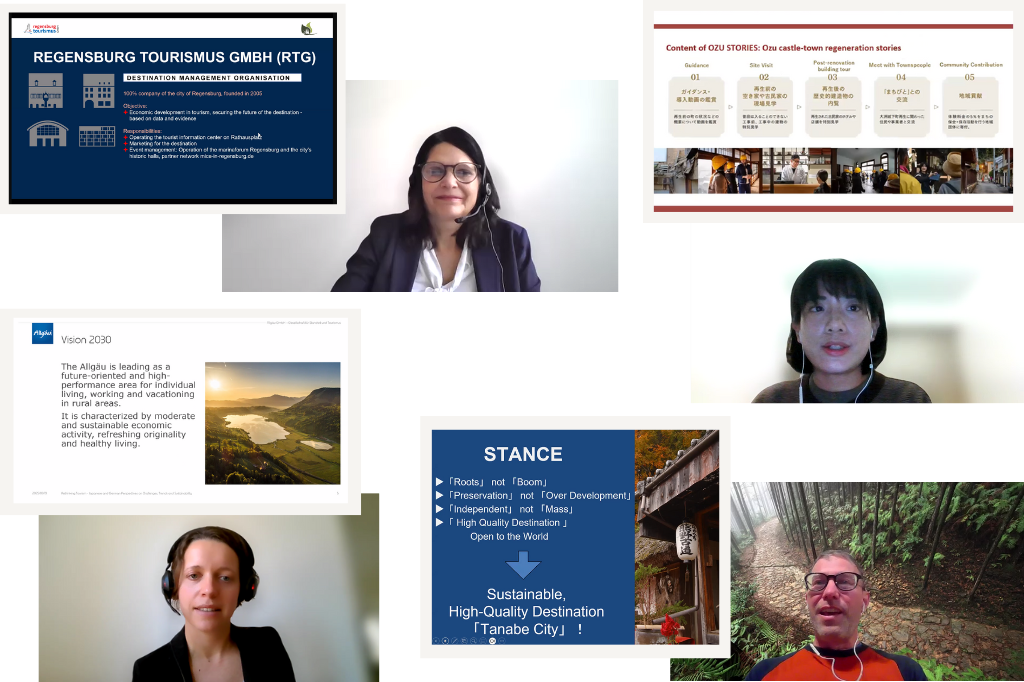

続いて、持続可能な観光の事例として、レーゲンスブルク(バイエルン州)、大洲市(愛媛県)、アルゴイ地方(南ドイツ)と熊野古道(紀伊半島)の取り組みが、各地で活躍する実務家によって紹介されました。

パネルディスカッションには、基調講演者に加え、ドイツ連邦政府海事産業・観光担当コーディネーターのディーター・ヤネチェク議員や日本政府観光局(JNTO)の若松務理事も登壇し、両国が持続可能な観光の分野で互いに学べる点について議論が交わされました。さらに、外国への旅行こそが文化交流を促し、相互理解や寛容の精神を育む上で重要な役割を果たすことも確認され、パネリストたちは 「実際に互いの国を訪れることこそが、最も深い学びと理解につながる」 と締めくくりました。

フォトギャラリー